王适存教授在中国航空教育和直升机技术领域中是一位杰出人物,以其深厚的学术造诣和重大的工业贡献而闻名。作为中国直升机技术界的先驱,他是直升机领域的学术领袖和杰出教育家。

王适存教授1926年9月出生于湖南省长沙市,1948年毕业于浙江大学航空工程系。他的早期职业生涯从1949年至1952年在浙江大学航空工程系担任助教开始,后来成为华东航空学院的讲师。1956年至1957年,他在北京俄语学院留苏预备部学习,随后于1957年至1961年在苏联莫斯科航空学院飞行器系学习并获得副博士学位。1961年,他发表了著名的“王适存涡流理论”,这一理论在国际直升机界被广泛认可并被应用。

图 青年王适存

王教授的贡献不仅限于理论研究。1961年至1970年,他在西北工业大学担任副教授,参与多个重要的直升机设计和开发项目,对中国直升机工业的发展产生了显著影响。1970年至1988年,在南京航空学院任副教授、教授、系主任期间,他推动了直升机专业建设和人才培养,致力于培养新一代航空工程师和技术专家。1988年至1989年,他作为访问教授前往美国乔治亚理工学院,并在1989年至1995年担任直升机技术研究所名誉所长。1992年,他被航空航天部授予“有突出贡献的专家”称号,1996年至2002年担任直升机旋翼动力学国防科技重点实验室学术委员会主任。他一生致力于直升机技术的研究和教育,培养了大批直升机技术专业人才,许多人已成为中国直升机界的领军人物。他的教育理念和学术成就对中国直升机专业的发展产生了深远影响,为实现中华民族的航空梦贡献了一生的力量。

在参与直升机研制方面,王教授展示了他卓越的技术领导能力。他参与了多个重要的直升机设计和开发项目,对中国直升机工业的发展产生了显著影响。他的工作不仅包括技术设计和理论研究,还涉及到项目管理和国际合作,促进了中国在全球航空领域的地位。

此外,王适存教授还积极参与直升机行业的技术指导和政策制定。他的专业知识和丰富经验,使他成为政府和行业决策过程中不可或缺的顾问。他提出的多项建议和策略,对中国航空工业的持续发展和国际合作起到了重要作用。

接下来将从直升机专业建设、人才培养、型号研制四个方面进行直升机行业的技术指导四个方面深入介绍王适存教授的杰出贡献。

华航西迁是在王适存教授在北京留苏预备部学习期间发生的重要事件。1956年8月,华航的全体教职工、家属及学生约五千人分批乘火车西行,最终顺利抵达西安。这一西迁任务是根据国务院的指令完成的,9月1日华航如期开学。与此同时,王适存所在的北京俄语学院留苏预备部也正式开学。

1956年下半年,教育部批准了航空院的多位教授成为副博士研究生导师,并招收了17名研究生,为学校专业理论课程师资队伍注入了新的活力。

1957年10月,根据上级决定,西安航空学院与西北工学院合并,正式成立西北工业大学。西工从咸阳迁至西安,与西航共建新校。此时,学校党委书记为刘海滨,校长为寿松涛。

1961年,王适存回国后被分配到西北工业大学的直升机设计教研室。1963年12月,他被提升为副教授并担任教研室副主任。回国后,他感受到学校和同事对他的高度期待,甚至超过了对其他归国留学生的期待。

1970年1月29日,国务院和中央军委发布通知,将国防科委所属的高等院校的领导体制进行调整,其中包括将北京航空学院、南京航空学院、西北工业大学归于三机部领导。2月20日,三机部军管会根据这一决定,向北航、南航、西工大发出相应通知,并决定哈尔滨军事工程学院航空工程系西迁至西安与西工大合并。

5月12日,西工大向三机部军管会建议将直升机专业迁并至南京航院。11月11日,决定于1971年将该专业迁并至南京航空学院。随着专业的转移,西工大自1965年开始研制的“延安2号”轻型直升机也被迁移。

按照国家统一部署,王适存教授随直升机专业再次回到南京航空学院,其前身是南京航空工业专科学校。1951年9月,首次全国航空工厂厂长会议决定在南京等地建立航空工业中等专科学校。1952年10月20日,南航的首届973名学生正式上课。

1956年4月28日,南京航空工业专科学校被升级为南京航空学院。随后,苏州航空工业专科学校并入南京航空学院。至此,中国航空教育领域拥有了3所高等院校。

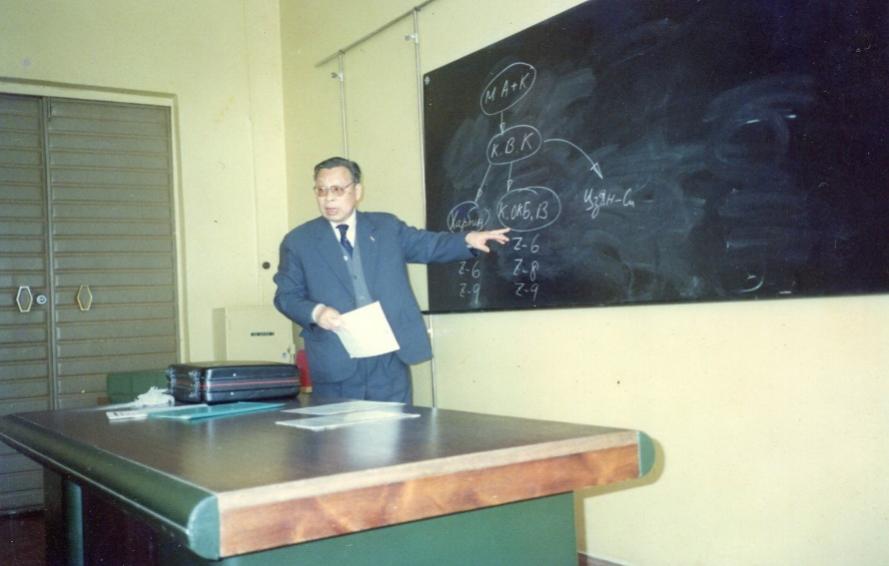

图 直升机专业发展讲话

1978年2月17日,南航被确定为全国重点理工科院校,进入快速发展期。1993年,南京航空学院升级为南京航空航天大学。1995年,实现由中国航空工业总公司和中国民用航空总局联办,随后通过国家“211工程”部门预审。2000年5月,南航研究生院成立。

汪宗淇教授回忆,1970年西工大直升机专业迁至南航,带来了首批高技术人才和“延安2号”直升机,为专业的发展奠定了坚实基础。他强调,专业的快速发展得益于敬业的老专家的领导,特别是王适存教授的贡献不可磨灭。汪宗淇现在在南航航空宇航学院担任重要职务,直升机设计专业在他的回忆中充满了激情和成就感。

唐代著名诗人刘禹锡曾写下名句“一日声名遍天下,满城桃李属春官”,以赞美教师杰出的贡献。这样的诗句用来形容王适存在直升机教育事业中的成就,再合适不过。自1961年以来,王适存教授培养了上千名本科生、硕士生和博士研究生。其中,许多学生成为国家直升机型号的主要设计师、副设计师、技术骨干,以及高校的教授、副教授和博士生导师。也有不少成为直升机使用、维护单位和部队的高级领导。大多数学生在事业上都取得了显著成就。

图 授课中的王老师

他是改革开放后我国直升机界最早走出国门的人。1979年赴美参加了A1AA会议。1985年,在他的建议下,南京航空学院与美国直升机学会在南京联合举办了“国际直升机基础理论研讨会”,来自欧、美、日等国的专家80多人到会,王适存任中方主席,并作了“中国的直升机技术”的报告。1988年,应美国乔治亚理工大学等三所大学和波音直升机公司等三大直升机公司的邀请,他赴美巡回讲学一年,这在中国直升机界是史无前例的。90年代他又几次出访俄罗斯,是在俄罗斯直升机首届年会、莫斯科航空学院及米里直升机设计局做报告的第一位中国人。

图 赴美参与交流活动

图 出访俄罗斯

图 应波音直升机公司邀请赴美讲学

90年代以来,虽巳不再担任行政职务,但他仍然带研究生、进行课题研究。他还出任由南京航空航天大学和中国直升机设计研究所合办的“直升机旋翼动力学”国防科技重点实验室学术委员会主任。

王适存曾表示,他是最富有的人,他的财富就是他的数百名学生。2006年12月,南京航空航天大学为庆祝王适存教授教学50周年举行了大型庆祝活动。《中国航空报》的一篇报道写道:“五十年耕耘满天云霞,五十载执教桃李遍及天涯。”王适存教授的学生中,有成为直升机型号总设计师的,有成为直升机设计研究部门领导的,还有在科研院所成为领军人物和国外同行赞誉的学者。在王适存教授教学五十周年这一特殊日子里,他们从全国各地给恩师送来贺电和鲜花。

于媚,作为直升机事业的专职记者,在南航校报编辑部担任主编。她在一篇文章中充满激情地写道:王适存教授对所选专业的一贯追求和深情,令人感动。他在直升机领域取得了显著成就,同样在科教领域也成绩卓著。作为国内首批博士生导师,他指导了三十多名硕士和博士生,直接或间接培养的学生达到了千名。2000年,他指导的一名学生的博士论文获得全国优秀博士学位论文奖,这是南航获得的第一项此类荣誉。

王适存的教育理念是:“关键就看我们大家是不是能为这个事业奋斗终身。”这表明了他对国家、民族的高度责任感,以及中国知识分子的历史使命感。邓小平复出时,周恩来利用其影响力推动政策变革,其中包括招生政策的修改,这被一些激进分子视为学术界和政治靠山企图复辟资本主义的“逆流”。

尹万力,在回忆录中提到,他能进南航学习是极为幸运的。最初,他对直升机专业持怀疑态度,认为专业前景狭窄。然而,王适存教授的一堂课改变了他的看法。王教授说:“我国的直升机工业目前还很落后,但落后不是永远的,只要我们从事直升机事业的人有决心,一代人不行两代,两代人不行三代,总有一天我们会由落后变为先进的。”这激发了尹万力的热情和决心,他决定成为直升机事业的忠诚卫士。

尹万力将王适存教授的话与中国保尔·柯察金式的英雄吴运铎的话相比较,认为两者都体现了同样深刻的人生价值。他感受到了一位学者、专家、教授的情怀和风采,同时认识到做人做事要认真、自信、勤奋,要不断学习、坚忍不拔,要像古今中外英雄豪杰那样尽心尽力。

于媚在《王牌教授》一文中写道:这1000多名学生是一座不可逾越的丰碑。这些学生中,无论是王适存教授的第一位学生高正,还是最后一位学生徐国华,在王适存的爱国、爱专业思想的影响下,经过自身的努力,都成为了中国直升机专业领域的优秀传承者和学术中坚。

1965年,国家为了满足军方需求,下达了研制一种轻型直升机的任务,该任务被交由西北工业大学承担。王适存教授作为直升机教研室的骨干成员,他倡导自行研制直升机“延安二号”,并积极参与具体研制工作。随直升机专业调整,于1970年冬由西北工业大学搬到南京航空学院(现南京航空航天大学)研制工作继续进行。1975年试飞成功。在研制过程中所做的大量计算和试验工作,为我国直升机的发展积累了第一手技术资料,这些都在他向总参评审组所作的《“延安二号”小型直升机汇报材料》里得到了反映。该机是我国第一架自行设计、试飞成功的直升机,曾获1978年全国科学大会奖。

图 延安二号

1981年,王适存光荣地被批准加入中国共产党,从此获得了新的活力。他一方面继续致力于教学、带研究生和旋翼涡流理论的应用研究;另一方面,他还尽力参加教学管理工作和积极参加社会学术活动,担任南京航空学院飞行器系主任,中国航空学会常务理事,江苏省航空航天学会理事长,以及中国航空学会直升机专业委员会主任。。

1986年,王适存教授继续参与了直7、直8等型号的研制工作。在这些项目中,他凭借其卓越的技术才能、深厚的学术功底、敬业的工作态度以及爱国的精神风貌,为中国直升机事业的发展做出了不可磨灭的贡献。他在航空航天事业领域的成就,不仅为国家做出了重大的贡献,也成为了后续航空人的光辉榜样。王适存教授的事迹和精神将永远激励着一代又一代的航空工作者,为实现中华民族的航空梦而不懈努力。

王适存教授曾经坚定地表达了他对直升机行业的支持,他的名言“谁干直升机我都支持!”深刻反映了他对这一领域的热情和承诺。在一次专访中,王教授强调了对中国直升机发展中的民间企业家的支持和认可,他认为这些人的贡献不应被忽视。

特别提及的是董大为,一个极其热爱直升机事业的人。董大为自小对航模和直升机有着浓厚的兴趣,1976年开始制作航模直升机。他的才华得到了曹竞南的认可,曹竞南曾在《广东第一家族的传奇人物许锡缵》一书中提及董大为的成就。

据曹竞南回忆,董大为的航模直升机成果引起了航空研究院科技部的注意。他作为直7型号办公室技术主任,组织了对董大为作品的技术评审,邀请了多位技术权威参与。专家们一致认为,董大为虽然没有接受过正规的航空教育,但他制造的航模直升机显示了他的才华。他们建议董大为进入高等院校深造,并被推荐到南京航空学院(现南京航空航天大学)学习。

王适存教授对董大为的成功和执着给予了高度评价。王教授曾多次访谈中提到,董大为不仅在南京航空航天大学学习,还在美国创办了公司,专注于小型飞行器和直升机的开发。尽管董大为在学习和事业上遇到了挑战,但王教授始终认为他的贡献和执着值得尊敬。

此外,王适存教授还谈到了其他对直升机行业有贡献的民间企业家,如浙江温州的朱乐平。朱乐平原是灭火器材行业的企业家,他对直升机的用途兴趣浓厚,曾与南京航空航天大学的专家合作,致力于在温州建立直升机制造厂。

王适存教授指出,这些企业家虽然富有热情和创新思维,但在空域管理和技术理解方面还存在一定的局限。他认为,对通用航空的现状和直升机技术的深入了解是发展直升机行业的关键。他还强调了资本在发展直升机生产企业中的重要性,认为充足的资本是成功的关键因素。

图 与民营企业家合影

王教授的支持也延伸到了无人直升机的研发领域。他曾多次协助和指导南京航空航天大学和上海雏鹰科技有限公司的研发工作。在郭才根的文章《为“直升机的春天”增添一束鲜花》中,郭教授回忆了王适存教授在无人直升机研发中的重要贡献。王教授在科研项目中提供了宝贵的指导,帮助团队在无人直升机技术领域取得了显著成果。他的专业知识和经验对无人直升机的发展起到了重要的推动作用。他对直升机行业的热情和支持,不仅限于学术和教育领域,也深入到了实际的技术发展和产业推广中。他的贡献和影响力在直升机领域中显而易见。

王适存教授不仅见证了中国直升机事业的起步和发展,而且将他的影响力延伸至了国际舞台。2016年,值王教授诞辰90周年之际,南京航空航天大学、美国直升机学会、中国航空学会共同主办了纪念活动,以表彰他在直升机领域的杰出贡献。